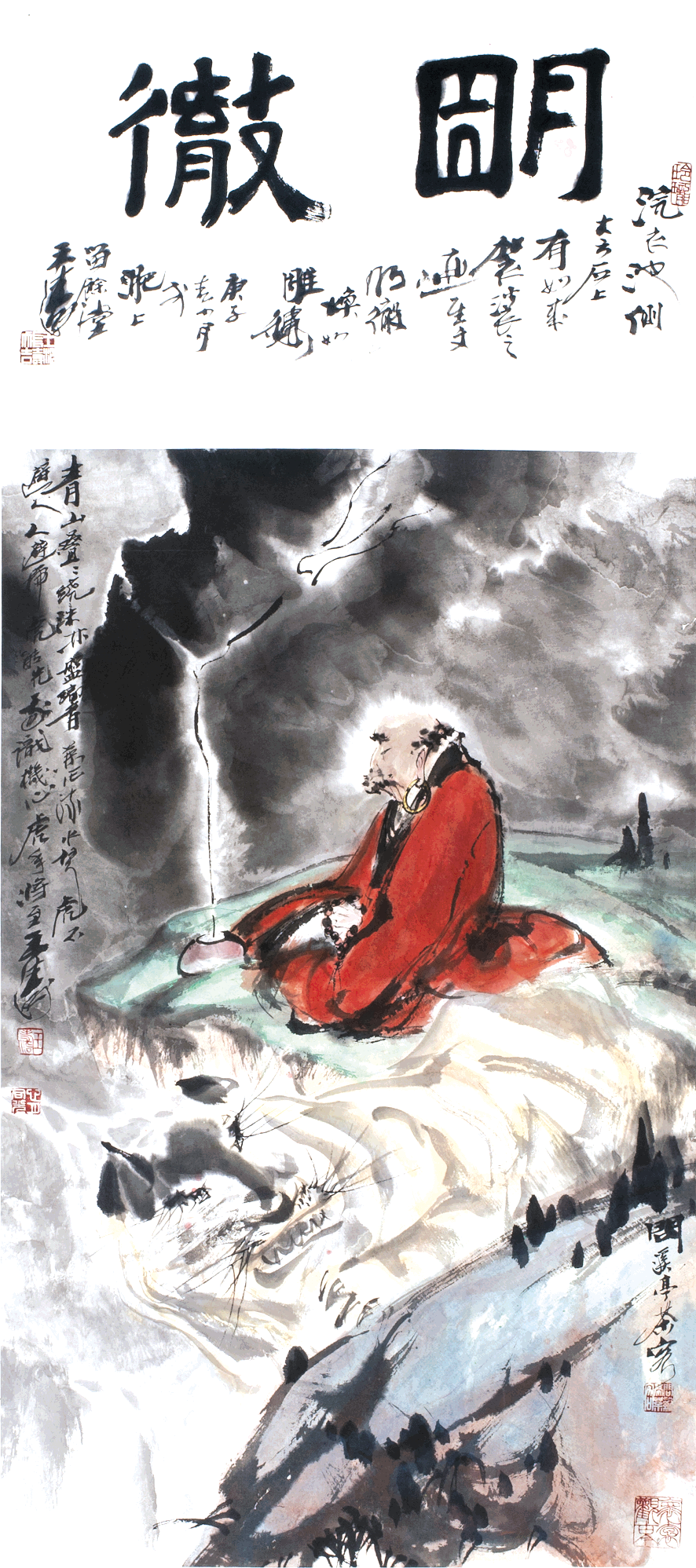

伏虎图 79cm×44cm

1

水墨走向宣纸,滥觞于唐代王维,到北宋苏东坡才正式走上了中国画舞台,自此,文人画的人物画时代才得以开启,大写意人物画才正式诞生。确切地说,自五代石恪、宋代梁楷、法常之后,大写意人物画才算是正式走上中国画舞台,而且一开始就形成了一座高不可攀的巨峰。在此之前,人物画只是“人物画”,没有文人参与,多为线描丹青,或为寺院壁画,或为墓室壁画,或为宫廷生活写真,故非文人画之人物画,更非大写意人物画。石恪、梁楷、法常之后,大写意人物画式微,即便是在明清文人画的复兴时也没有出现真正意义上的开宗立派的大家,直到近世傅抱石的出现。回望画史,不难找出原因,与山水画要强调“意境”、花鸟画要强调“趣味”一样,传统人物画要求“传神”。在一代一代人物画家的强化下,“传神写照”成为了创作人物画的金科玉律,在很漫长的一段时间内,人物画家都要遵守这一要求,当然,这是人物画发展到顶端之后总结出的宝贵的创作经验,具有很强的创作指导意义,是中国画给世界艺术带来的贡献,但换个角度说,再好的经验,当强化了百年千年之后,这个经验就有成为美学禁锢的可能,而在无意识中成为一种“完美”的“局限”,创作者就很难游刃有余地冲出这个美学准则得以更好的创新发展。民国时期,傅抱石的大写意人物画在艺术史的出现证明,在“传神”的基础上再造人物画的“气象”,是大写意人物画在新的历史时期的出路,也是人物画立足于世界艺术之林的必要的选择方向。

回望画史,我们发现,大写意人物画一开始就具备非常高级的气象,石恪的《六祖斫竹图》就淡化了人物面孔,将其置于混茫天地之大背景,营造出人物的高级气象,真力弥满,禅机拂拂,直可通玄宰大化。梁楷的旷世杰作《泼墨仙人图》则将人物画从所谓的“传神”中拔出来,放置到了由无限虚空营造出的混茫“气象”的背景中。天地之间,醉醺醺的、笑眯眯的、神色让人捉摸不透的“仙人”,背后的“空白”事实上即使天地宇宙,是无古无今的永恒的人的精神气象所在。令人不解的是,后世文人画家根本很少有人能将这个非常高级的美学思维继承下来,而是局限于对人物本身的“传神”,而不是拓展到“人物”之外的天地宇宙。这大约与中国古代政治专制化的不断加强有直接关系,封建专制之下,即便佯狂如徐渭、王阳明、李贽,也不能放声一喊,直抒胸中逸气,专制主义压制了中国古代文人画家原本恣肆放旷的自由精神,于是,他们笔下的人物,气象者少,情怀者多,精神者少,趣味者多,有的归隐了山林田园,如唐寅;有的煮酒读骚金刚怒目,如陈老莲;有的干脆去画佛像罗汉侍女童子,将美学的眼光投向了尘俗烟火,以逃避专制阴影的压迫。他们中的许多,本该具备将人物画拓展至“气象”的可能,但古代专制氛围和文人士大夫“达则兼济天下,穷则独善其身”的人生观在很大程度上牵着文人的鼻子走向了“犬儒”,掩盖了他们潜意识中的本该自由放旷的自我,于是,体现在人物画上来看,别说是“气象”了,就是“传神”,也是很奢侈的。如果说唐宋已有越来越强烈的人文觉醒,那么,在元代以后,人文觉醒却走向了式微,越来越成为一种奢侈的怀想。在这样的历史和人文背景下,为人物画“传神”是一个难度很高的命题,若要在笔墨中呈现“气象”,就更难了。整个明清时期的人物画与山水花鸟相比较,是很单薄的。这个现状一直持续到民国,直到新时期傅抱石的人物画才算是挣脱出了这一魔咒,长舒一口气,回归于人性的自我,傅抱石将人物画中的“人”画出了高古之气的同时,活脱脱营造出万千气象来,这真是了不起的贡献。遗憾的是,傅氏英年早逝,留下的具有代表人物画“气象”的作品并不多,将本该继续拓展下去走得更远的人物画的“气象”过早地定格。此后,人物画家们大都热衷于画亿万人敬仰的领袖,画如火如荼的时代生活,画轰轰烈烈社会主义革命和建设中的人物和事件,画主流意识形态下的人物活动,已经很少有人回望和关注传统意义上的大写意人物画了,是啊,那是多么的“不合时宜”啊。

2

改革开放之后,中国打开国门,开始接纳世界,文艺界随之活跃起来,美术界也一下子从紧张、单一的状态中解放了出来,视野和心气都得到极大的提升与解放,人物画的画家们也与所有画家一样,忽然面对丰盛到极点的美术环境兴奋得不知所措,客观地说,兴奋构成了那段美术史的性格。“85美术思潮”掀起了美术的高潮,思潮与流派纷呈,观念与主张碰撞,许多画家直接奔向了西方观念,少数的画家则坚守传统,还有一部分徘徊在西方现代主义与中国传统美学之间兴奋地试验、探索。置身时代的洪流,每位画家都不可能逃脱它的影响,在经历了数年的探索之后,他站在大历史和美术史的角度思考大写意人物画的去留与走向,最终,他没有被热闹裹挟而去,而是选择了回归传统美学。

让我们梳理一下王涛的艺术历程:

王涛,1943年生于安徽合肥,1957年读中学时对美术、音乐、戏剧产生浓厚兴趣。15岁以前,是他艺术的启蒙期。

1963年,王涛考取了安徽师范大学艺术系美术专业,毕业后做了8年的教员。1969年,他创作的《知识青年在淮北》速写组画发表于《安徽日报》,引起安徽美术界的注意。1971年,王涛调入安徽铜陵县文化馆,自学中国写意人物画,随后,有三件作品入选“安徽美术作品展”。1976年,作品《最后一碗炒面》让他一举成名,成为他中国美术学院国画系研究生的代表作,赖少其先生因此作曾为王涛篆名印一枚,由于志趣相投,二人彼此唱和,成为亦师亦友的忘年之交,成就了一段佳话。1979年之前的王涛,生活和创作几乎没有离开安徽。安徽合肥,新安江畔,是他的故乡,是他诞生成长之地,沉淀数千年的徽文化为他提供了潜移默化的影响。作为徽文化的发祥地,作为黄山画派和新安画派的诞生地,安徽尤其是新安江畔和皖南,自古文脉绵长,文人名士辈出,造就了石涛、渐江、梅清、查士标、程邃、黄宾虹、傅抱石等享誉画史的高手巨擘,早在青年时代,王涛就在新安画派和黄山画派艺术家们的精神感召下成长着,最重要的是影响并于潜意识中塑造了王涛人物画的气魄和眼光的高度。这是他艺术的发生期。

1979年,王涛以优异的成绩考入中国第一所综合性国立高等艺术学府中国美术学院,成为国画系人物画专业的研究生,与刘国辉、杜滋龄一起同窗求学,得到恩师李震坚先生的耳提面命。中国美术学院位于钟灵毓秀的西湖之畔,饱受江南翰墨文心的熏染,又是近现代美术的发源地,一批享誉近现代美术史的大家如林风眠、潘天寿、黄宾虹、李可染、李苦禅等都曾在这里洒下艺术的种子,留下耕耘的足迹。中国美术学院注重传统的美学理念、接近传统的师父带徒弟的教学方式和独立而完善的教学体系,为王涛开启了艺术的大门,他的艺术之路方向是正确的,且师出名门,尤其是浙派人物画对于水墨美学的理解和水墨精神的营造给他带来了非常大的冲击,此时,他开始重新思考传统、定位自己的艺术之路。确切地说,王涛艺术之路真正高起点起步是从这一年开始的。此后10年,是他艺术的探索期。

十年探索期,大致分为两个阶段。前五年,王涛基本还是延续了此前的前苏联现实主义绘画道路,但追求抒情性在这一时间段内初见端倪。这一阶段,作品《复苏的土地》三联画入选“第六届全国美展”,应邀为峨眉电影制片厂创作的电影海报《杜鹃啼血》于上世纪90年代入选“巴黎中国电影海报展”。1985年,他出任安徽画院副院长,主持全面工作。后五年,确切地说,自1986年开始,王涛的创作发生了新的变化,有自觉脱离写实技法、技巧的迷恋向传统人物画回归的倾向,可是,真正寻找到属于自己的艺术语言是多么艰难的,对于一个真诚的、有抱负的画家而言,这个转变是不可能在短期内所能完成的。受“85美术思潮”的影响,面对全国美术界一片兴奋的状况,王涛一度有四五年时间被这个巨流裹挟着,在东西方绘画之间艰难地探索着、实验着、选择着,那个时期,他开始从构图、笔墨、色彩上进行大胆的尝试,有将笔墨挥运与准抽象的点、线、面相结合的表现主义风格,创作了大量东西方美术相互借鉴交融、个性非常强烈的作品,代表作有《霸王魂》和《李白诗意图》。《霸王魂》是一幅在传统中国画基础上融合西方表现主义手法的巨制,《李白诗意图》是一件凸显新水墨构成的亦书亦画的作品,此作入选“亚西亚第二十四回现代美展”并获头奖殊荣。可见,这一阶段的王涛正处于艺术探索和实验的兴奋期。这个阶段,王涛虽有回归中国画传统美学的实践,但他的艺术探索依然没有完成,距离他完全回归到中国画传统美学大约还有10年时间。

面对自身艺术探索的无定状态,面对全国美术界痴狂的喧嚣氛围,面对中国画革命的呐喊,王涛忽然觉得自己应该静下来,好好思考一下中国画和它的命运,好好思考一下自己的路该如何走的问题了。应该说,这是王涛艺术之路的一个重大转折点。中国画、西洋画都自成体系,都有不竭的生命源泉,所以历经千百年而生命力不衰,难道果真如许多人呐喊的那样“中国画要死亡”了吗?难道中国画果真没有生命力了吗?为何非要将中国画与西方绘画相融合呢?拿来主义就是新时期美术健康发展的必由之路吗?经过漫长的东西方艺术的深刻思考之后,王涛领悟到中国画是非常高级的迷人的绘画形式,传统武库依然具有不可替代的、生生不息的生命力,他决定回归中国画传统,回归到古老的大写意人物画的路上。真正将大写意人物画的文脉与衣钵接了过来,1993年,他的作品《垂钓》《笑佛》等作品参加了当年的“中韩交流展”。老实说,选择回归中国画传统美学,即便不是在当时兴奋的美术界,也是冒险的,注定是出力不讨好的,因其要面对千年人物画史的巨大挑战和世俗审美的狭隘挑剔。所幸,王涛凭着独特的天赋、过人的才情、丰厚的学养和深沉的人生观念,沿着石恪、梁楷、法常、傅抱石在“传神”基础之上表达出大写意人物画“气象”的路子,勇猛精进,开拓向前。1997年,他凭借代表作品《庄周梦蝶》真正回归传统,在传统笔墨美学站住脚跟,与古为徒的同时,走向了“笔墨当随时代”的美学规律,将艺术表达的对象投向了古代圣贤、风流雅士、佛道人物,不仅注重笔墨形式,更注重内在人文情怀和意象趣味的表达,体现着传统绘画中的真性,明显看到文人画传统对他的深刻影响。此时,王涛画面中的所有造型都融化在他富有诗意的笔墨语言之中,在他的作品中,几乎看不到西方绘画的影响了。这是他艺术风格和艺术观念的形成期。

自此以后,王涛创作呈现井喷式状态,风格日渐成熟,一直到新世纪的今天,他凭借严肃认真的艺术态度和勇猛精进的创造精神,一步步走向当代大写意人物画的成熟期。

3

谈王涛,不能绕过的一个重要人物就是黄胄,可以说,黄胄对王涛的影响是特别大的,这主要体现在王涛的艺术发生期和探索期。

黄胄人物画讲求写实基础上的写意,他将西方绘画中的速写拿过来,运用到人物画创作中,开创一代新风,为中国画的创新发展做出了很大贡献。读王涛早年人物画作品,不难看出,其造型、线条、笔墨很大程度上都来源于黄胄。但是,笼罩在前人的影子里不是创作,那不是王涛的理想,他立志要自己开拓出一条新的路来。后来,王涛将自己的艺术主张和创作理念都回归到传统上来。中国画是线的雄辩。线,是中国画的生命基础,笔墨是其精气神所在,王涛深知中国画中书写的线与西方绘画中的速写的线是不一样的线,中国画的线是注重书写的,“以书入画”是其精神要义所在,西方绘画中的速写的线并不具备中国画线条的书写性,即写意性,因此,中国画中的线营造出来的高古气,是速写的线永远所不能取代的。但王涛还是受益于黄胄人物画的造型美学,何也?大写意人物画固然是“大写意”,但前提是不能离开基本的造型基础,造型都拿不准,谈何写意?造型与写意,类似楷书与草书的关系,历史上凡有成就的写意人物画家,无不具有扎实的造型基础和很强的写实能力。黄胄对中国画尤其是人物画的发展是有着突出贡献的,鲜明地表现出了人物画的时代精神面貌。王涛从黄胄那里汲取了速写的线与黄胄笔墨表现方式,对于自身艺术探索和实践起到了积极的作用,催生了一大批作品,如《复苏的土地》《卧薪尝胆》《霸王魂》《山鬼图》等。

对王涛形成重要影响的另一个关键人物是傅抱石,这体现在王涛艺术的形成期和成熟期。在上世纪90年代中期一直到新世纪,傅抱石的美学观念和艺术表达方式对王涛起到了特别重要的影响,这种影响不只是直接体现在王涛的艺术语言上,而是艺术精神上。如果说黄胄对人物画是场景的营造,傅抱石则是对于气象的经营。王涛后来取法的就是“气象”,而脱离了前期受黄胄影响对于场景的营造。我觉得,对王涛来说,黄胄对他艺术探索期实验期起到了极为重要的作用,傅抱石则对他的艺术形成期和成熟期尤其是“气象”的出现,起到了极为重要的作用。王涛最终脱开了黄胄,形成了自己的艺术风格和美学面貌,在“传神”的基础上尽量拓展人物画的美学视野,走向人物画的“气象”。如果将王涛与傅抱石进行比较,其共同点是,二人都有着扎实的人物造型能力,书法好,以书入画,推崇笔墨,主张“古意”,从格调上看,傅抱石的古意为深邃幽杳的甚至是神性的“高古”,那是一种不食人间烟火的美学。王涛的“古意”,比较而言,虽没有傅抱石的“高古”的“古”,但也不失其“诗意”的“古”,王涛的画,一个很大特点就是能营造出一种古典的、且能让人亲近的诗意的境界,并于这诗意中升腾起一种“古”的诗意的“气象”来,那是渗透到千百年来中国人血液里的古典的美学。

对于中国画而言,“古”是很高的格调,画中有“古”意,是很难的,这不只是一个美学标准,更是一个民族传统文化的精神格调,当世画界,能真正通“古”意者,复有几人?能于这“古”意中再加一个“雅”字,凤毛麟角而已。这也是中国画区别于西洋画而很难“结婚”(傅抱石语)的重要依据。傅抱石写意人物画的一个重要特点就是将人物置于独特的“傅家样”的山水中,用极具个性化的皴擦的方式烘托出“高古”人物可通天地洪荒的非凡的万千“气象”。与傅抱石不同的是,王涛大写意人物画的“气象”除了用狂草笔法对人物本身进行写意性概括,将笔墨的形式美和造型的抽象美相结合,更来自于他对画中人物所处环境的“渲染”,大笔大墨,酣畅淋漓,能放能收,于泼辣豪迈中赋予厚重蕴藉,营造出了大气摩荡妙趣无穷的饱满气场,将画中人物一下子提拔了起来,于是,古典诗意境界中的“气象”油然出焉,这正是写意精神通过笔墨升华出来的美学结果,此类作品如《大江东去》《将进酒》《九天揽月》《赤壁赋》《高山流水》《东坡词意》《琵琶行》《几度夕阳红》《竹林七贤》。画家营造的或是风雨激荡、或是云蒸霞蔚、或是云烟缥缈的天地自然背景无疑是画家精神能量与心中理想的放歌,更是强烈的人文关怀和宇宙情怀的倾诉,这些作品因人物的描绘而传神,但更因为气象而打动人、震撼人。

4

东西方艺术史告诉我们,最高贵的艺术情感是理性控制之下的艺术感性,这是成就大艺术家的关键,一味地宣泄,就容易流于粗野,绝非高格调的艺术,只有那些懂得收、懂得藏的表达,才是高格调的艺术。傅抱石是彻底的表现派画家,尽管其作品将艺术情感的表达释放到极致,但他从未忘记理性的存在,用艺术理性来规范艺术感性,艺术的高贵之气才能出现,于是,我们看到,他的作品充满了自然氤氲之气,非常高妙,人心与天地宇宙神遇而迹化,具有超越时代的神奇能力,具备迁想妙得的移情性,在近现代这样一个特殊的历史时期将中国的人物画推向了一座巍峨的高峰。傅抱石理性控制之下的艺术感性之美却给我们以深深的启迪。再看王涛,除却早中期作品,他近20年来创作的作品,有一种共同特点,即大气摩荡,但分明又有一种力量规范着它,让人物始终置于一种丰富而文雅的笔墨语境之中,而不是孤零零地可以脱离这个语境独自存在,就像环境养人人也养环境一样,作品中就生成了一种实实在在的带着画家本人体温的“文气”。好的画家,应该都有一颗文胆,他笔下的人物,是人物,又不是人物,画家画出了他们,又收住了他们,一旦脱离画家精神格局,画中人物就黯然失色,所以说,一个真正的人物画家,画中人物与画家本人的精神是不可分离的,它们的生命是合一的,正是画家人格气象之所在,正如贡布里希所言“离开了艺术家,就没有艺术”。与傅抱石一样,王涛也是彻底的表现派画家,他的笔墨洒脱,看似不假雕饰,但绝非不用心,只是你看不出他的用心,尽管画的是古人,但作品中呈现出的不只是古人的生命活动,更是超越于古人那个时代的人与天地宇宙之间的一唱一和的生命关系与全息力量,它们于无形无声中和平地浸润着你,表达着今天我们这个时代对于古人的理解,同时观照我们今人的生命状态,画的虽是古人,但表达的却是今人,正所谓“笔墨当随时代”,正是王涛人物画的生命表征和生命精神的独特之处。

人物画是中国画诸门类中的难度最大的一门,因其要传神。传神,难,传神的同时凸显人物画的气象,更难。传神是对人物的刻画,气象则包含了对画面整体的把握。在一个新的时代,在一个开放的、包容的文化眼光和美学视野中,中国画尤其是大写意人物画,更应追求超越“传神写照”的“气象万千”的境界。然而,我们却看到,当下人物画表面繁华的背后掩盖不住自身的孱弱和苍白,不外乎三类:一是师法古人的,但因为人心不古,所以拘泥于古不能出新,因为缺失了写意精神,所以极少达到人物画“传神”的要求,更无缘于“气象”。二是许多画家将表达对象放置在了地域文化和民俗风情上,注重“美术”的营造,强调人文环境的再现,与大写意人物画的写意精神背离。三是人物画流于技法的炫耀与僵硬制作的,显然,后两种方式都与大写意人物画风马牛不相及。

对比总结,王涛大写意人物画之气象,具体表现在四个方面,一是宏阔浩茫的背景设计营造出深沉博大的背景气象,二是雄奇奔放的笔墨营造出笔墨气象,三是题画诗参与营造的古典诗意气象,四是笔下人物除了圣贤佛道就是文豪大儒,皆有一颗大心,皆是中华文明史上的伟大人物,表达的是人格气象。此四者,共同促成了王涛大写意人物画在传神基础之上的“气象”。气象,是才情、趣味所不能支撑起的美学格局,除了基本的笔墨高度,它首要的是真力,它来自于胸中浩然之气,这是多重作用共同“养”出来的气的“在场”,但其前提是具备开阔的胸襟、非凡的胆识、深邃的学养和浩然的修为,小肚鸡肠,囿于樊笼,患得患失,安有气象?

在人物画史纵向与横向的比较中,王涛对新时期大写意人物画的美学贡献由此可见。如果说傅抱石贡献的是一种美学上的格调,王涛贡献的正是一种美学上的范式,评论家刘曦林在评价王涛时说他是“新时期大写意人物画的案例”,真是一个客观评价。对于大写意人物画创作中的“气象”而言,背后支撑起它的,是固有的传统文化、中国人格、人文追求,将人物放置在远天远水,放置到宇宙洪荒中去,直接与天地宇宙对话,是大写意人物画家的精神追求,更是中国文化固有的哲学高度。将大写意人物画画出万千“气象”,说明我们的文化的高级程度以及中国画的更高级的可能性。(沈凤国)