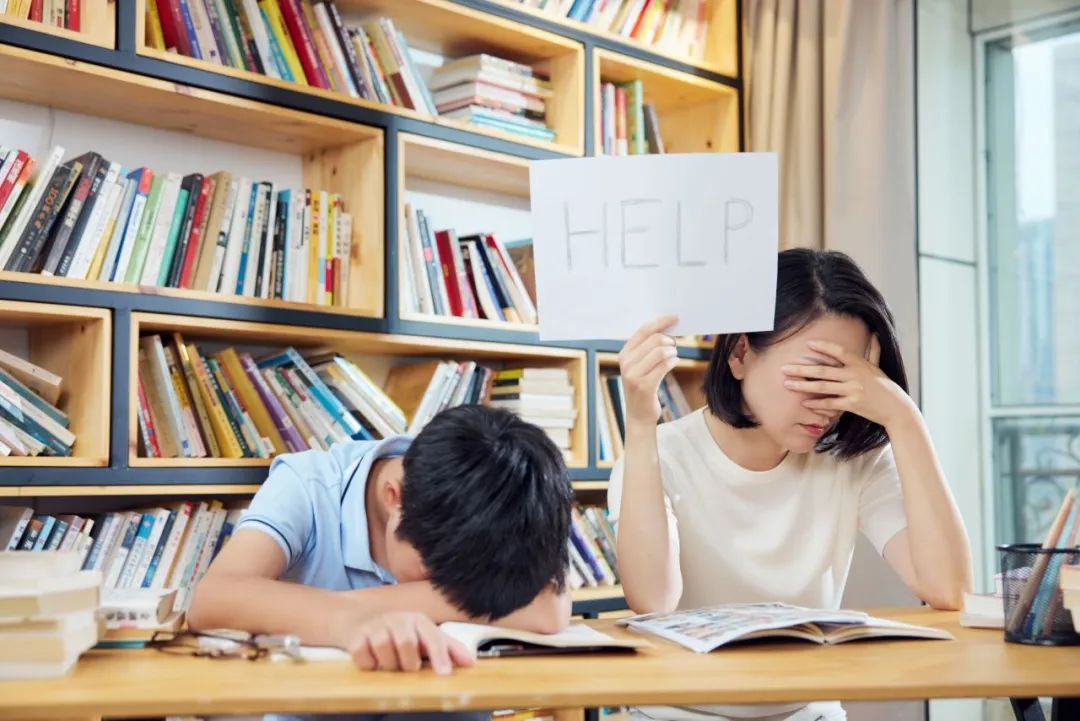

孩子写作业,父母老大难。

近日,一则关于爸爸在辅导孩子作业时突发心梗的新闻,引起了广泛关注和讨论。这位80后父亲在辅导儿子作业过程中情绪激动,导致胸口疼痛并晕倒,医生诊断为心肌梗死。这个事件不仅令人震惊,也引发了家长们的共鸣,纷纷留言说:“有一种崩溃,叫陪孩子写作业!”

这位爸爸的经历,是许多家庭的缩影。中国青年报社曾根据“陪伴孩子写作业”这个话题,调查了1980名家长。结果显示:84.0%的家长因为孩子写作业的问题而感到头疼。有句玩笑话:“不写作业母慈子孝,一写作业鸡飞狗跳。”这句话将辅导作业的场景刻画得栩栩如生。

那么,辅导作业为什么会成为家长们的“噩梦”?

其实,问题的根源并不复杂。一方面,现在社会竞争大,家长为了孩子未来,只能从小开始“卷教育”,作业不佳就怕孩子掉队。数不清的“别人家的孩子”,在无形之中给年轻父母们带来压力。另一方面,从家长角度看,很多人在忙碌一天后,面对孩子作业的“烂摊子”,容易失去耐心。他们往往以成人的思维去要求孩子,却忽略了孩子的认知发展规律。而孩子在学校学习一天后,也已疲惫不堪,面对家长的严格督促,难免产生逆反心理,造成孩子哭,大人喊,鸡飞狗跳的局面,长此以往,亲子关系在作业的“战火”中逐渐恶化。

其实,父母陪孩子写作业,重要的不在于完成作业本身,而在于引导孩子形成独立思考的自我意识,帮助孩子养成良好的学习习惯、高效的时间管理观念,为孩子的学习成长之路夯实基础,这才是父母“陪伴”孩子真正的意义。

如何纾解社会的教育焦虑,如何给孩子们一个更松弛、更宽阔的成长空间,可不单单是家庭的事,但家庭无疑是最重要的一环。家长们望子成龙、望女成凤的心态固然没错,但过度的干预往往适得其反。就像一把沙子,你握得越紧,它流失得越快。父母的错误陪伴,不但浪费时间精力,还会让孩子在自我成长的路上,偏离得越来越远。

我们应该重新审视家庭教育的方式,家长要学会尊重孩子的成长节奏。教育孩子,是一场漫长的修行,急功近利只会适得其反。特别是小学1~3年级阶段,孩子的认知发展是不平衡的,有的孩子一早就表现很好,而另一些孩子则可能稍晚。而正在发火的父母的孩子,可能就是那稍晚的孩子。他们还没“开窍”。他们需要时间、耐心和信任。

“写作业焦虑”也反映出社会对于教育评价体系的单一性。孩子也不是流水线上的产品,不能按照统一的标准和模式去打造。中考、高考等考试成绩固然重要,但它们绝不是衡量一个孩子是否优秀的唯一标准。社会应该大力倡导多元化的人才观,鼓励孩子们在不同的领域发挥自己的特长。

改变这般“学生倦、家长累”的僵局,相关部门和学校也应该通过更加科学的方式给学生和家长“松绑”。首先,需大刀阔斧优化作业设置,摒弃大量机械、无效的习题,精心规划兼具趣味性与生活实用性的作业,唤起孩子主动学习的热忱,让他们不再抵触作业。再者,巧用互联网优势,打造公益在线辅导平台,广纳优质教学视频、讲解音频,供孩子自主查漏补缺。最后,强化家校联动不可或缺,定期组织家长培训讲座,分享科学陪读方法,着重传授情绪疏导、高效引导技巧,助力家长角色转变,从“紧盯不放”到巧妙助力,携手孩子良性成长。

苏霍姆林斯基曾说过:“没有家庭教育的学校教育和没有学校教育的家庭教育,都不可能完成培养人这样一个极其细微的任务。”孩子的成长需要时间,需要空间,更需要家长的理解和引导。只有学校、社会、政府等各方共同努力,为孩子营造一个更加宽松、包容的教育环境,才能让孩子在快乐中成长,让家长在陪伴中收获幸福。(图片源自网络)