“我本生西南,为学慕齐鲁”。

生在眉山旁,学在蜀江边的苏轼兄弟,是在儒家思想的滋养下长大的,齐鲁之邦,一直是他们心驰神往的地方。

宝元元年(1038),苏轼3岁那年,“泰山学派”创始人、徂徕先生石介代父石丙远官嘉树(今乐山)任军事判官,虽居蜀不长,但其学术思想还是通过何群、符正祥等川籍学者“开枝散叶”。苏轼8岁入乡校,诵读石介《庆历圣德诗》,韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修等名臣成为他“奋厉有当世志”的人生榜样。在北宋儒学繁盛的西南重镇眉山,苏洵以“孔氏之遗法”,指导二子系统学习儒家典籍,期冀他们能“读是,内以治身,外以治人”。

正是“立德、立身、立言”的人生志向和“修齐治平”的家国情怀,为苏轼的从政路扣好了“第一粒扣子”。至嘉祐元年(1056),21岁的苏轼和18岁的苏辙赴京应试前,他们已经饱读《尚书》《春秋》《论语》《诗经》《汉书》等系列子史经集,礼乐诗书易,齐鲁圣贤地,成为这对眉山少年的精神原乡,及至苏轼先后知密州、登州,苏辙官齐州掌书记,这一切,都似有前缘定。

“莒事”瞩目:对人文地理,苏轼念兹在兹

日照是一座既年轻又古老的滨海之城。

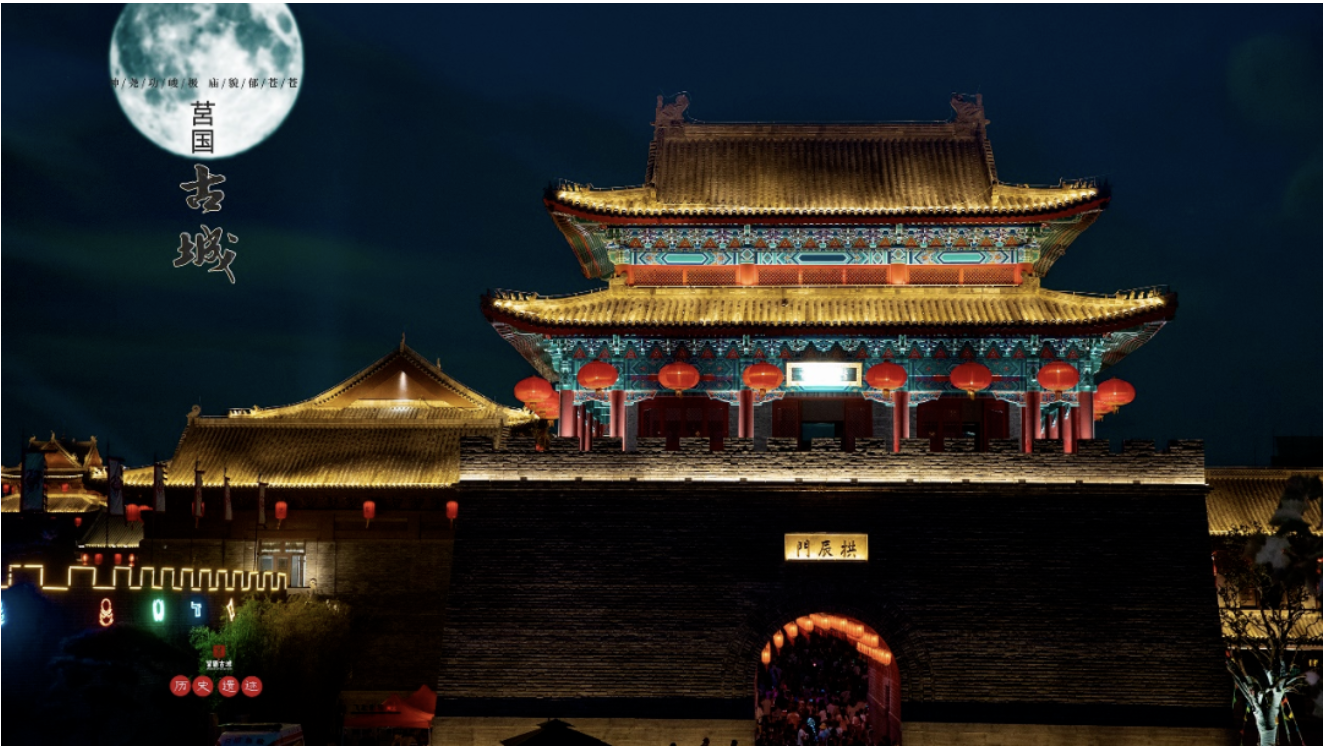

说年轻,1989年6月才升格山东省地级市。说古老,其名之始可上溯至北宋元祐二年(1087);其建城史可追溯到夏商周,莒国都城是我国历史最悠久、山东省面积最大的古城,无论时代更替、版图数变,然数千年来,莒名始终未易,莒国故城一直是州、县治所;其人类史、文化史尤源远流长,东夷文化是中华文明的重要源头之一,比甲骨文早1500多年,是中国文字的始祖……

〇莒国古城(古城景区供图)

〇行书“日初先照”依次集自《与子厚帖》《次韵秦》《南轩梦语》《人来得书帖》

《日照县志》:“《禹贡》:徐州东北境,星分降娄。周为莒地。秦属琅琊郡。”“宋属京东东路密州,仍并于莒县。元祐二年,于莒县置日照镇。”

〇莒县出土的日月山文字符号,比甲骨文还早1500年。

据《苏东坡全集》检索:苏轼一生中共9篇诗文中提及“莒”,既有地理表实,又有人文表意,分布于青年、中年、老年各阶段,可谓念兹在兹。

〇苏轼书于王诜《烟江叠嶂图》卷题诗

苏轼在出川前准备科举考试前,撰写过大量的政论和史论,其中在两篇史论中提到“莒”。

在《论取郜大鼎于宋》中,他通过周朝衰落时,“齐、晋、秦、楚有吞诸侯之心”,而“邾、莒、滕、薛之君,惴惴焉保其首领之不暇”的情势分析,以鲁桓公从宋国取来郜国大鼎并安放太庙的非礼之举遭到鲁大夫义力谏为例,对孔子为什么作《春秋》进行分析,得出“举三代全盛之法,以治侥幸苟且之风,而归之于至正而已矣”的结论。

在《论黑肱以滥来奔》中,通过邾国大夫黑肱私下赠地投靠鲁国、晋侯使把鲁国汶阳田送给齐国、莒国大夫牟夷据“防、兹”二邑投鲁等案例,论证这种取不义之利的做法“皆不容于《春秋》者也”,并批评《穀梁传》不问责投敌者的看法“迂阔而不可用”。

从这两篇出仕前的习作看,青年苏轼对《春秋三传》掌握皆烂熟于心,对齐鲁地理历史文化掌控亦游刃有余。

熙宁七年(1074)十二月三日至熙宁九年(1076)十二月中旬,正值39岁到41岁“不惑之年”的苏轼,以“朝奉郎、尚书祠部员外郎、直史馆、知密州军州事、骑都尉”身份主政密州,时密州领诸城、安丘、高密、莒县、胶西五县,治所诸城。

这期间,从现存其诗文看,三次提莒。

熙宁九年(1076)四月,随着治蝗、抗旱、缉盗等取得阶段性胜利,苏轼很高兴地参加盛大花会,在城北苏氏园中观赏硕大的白芍药,由俚入雅为之更名为“玉盘盂”。在二首赋诗的诗序中,苏轼透露:“城北苏氏园”系“周宰相莒公之别业也”。苏氏即五代前汉时的中书侍郎平章事苏舜珪,后周世宗嗣位被封莒国公。这也从一个点上看出,苏轼对莒国历史人物之了解。

熙宁九年(1076)八月,密州通判赵庾(成伯)往莒县公务归来,苏轼以《赵郎中往莒县,逾月而归,复以一壶遗之,仍用前韵》,题诗送酒,彼此唱和。

熙宁八年(1075)至熙宁九年(1076)间,苏轼还率众僚属并以莒县百姓代表的名义给神宗皇帝写过一份请示,在这篇《密州请皋长老疏》中,苏轼请求神宗能批准沂州马鞍山福寿禅院的惠皋长老担任莒县石城院住持,为百姓开堂说法。

元祐三年(1088)闰十二月三十日,在京师担任翰林学士、知制诰、兼侍读,权知礼部贡举的苏轼看到好友王诜(晋卿)所作的《烟江叠嶂图》,之前他俩曾为这幅画反复作诗唱和。

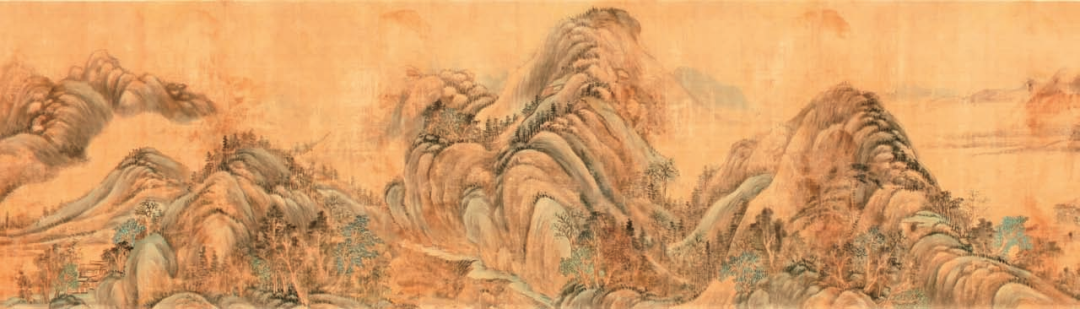

〇王诜《烟江叠嶂图》现藏于上海博物馆

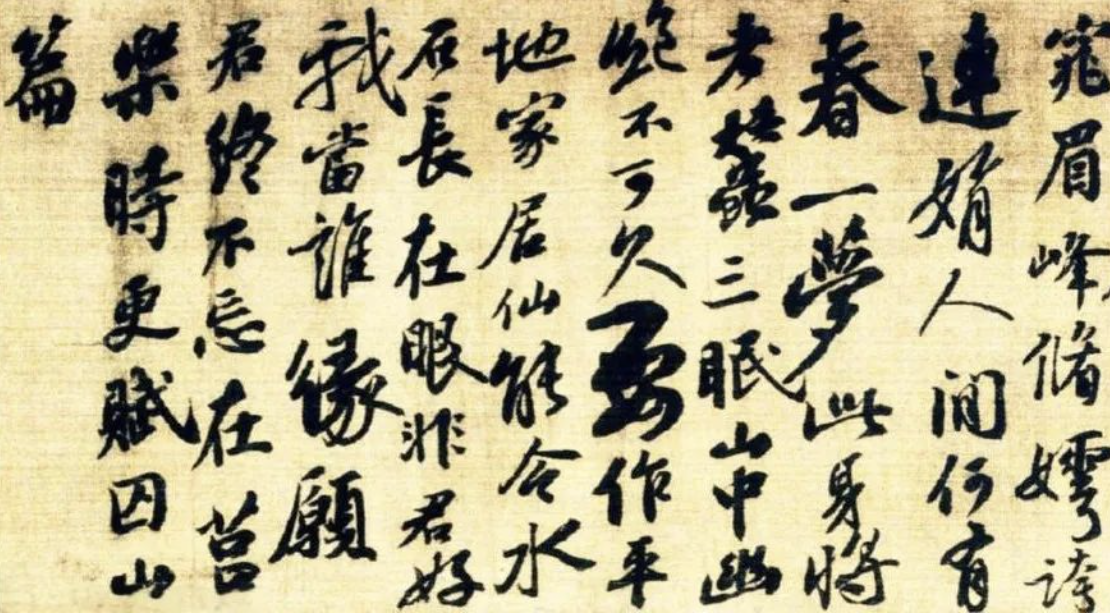

这次,也许是想起王诜在乌台诗案等屡受牵连,被罚铜降职而无怨无悔,苏轼决定“不独纪其诗画之美”,直接在画后题诗并序,乘醉挥毫中两次引用“毋忘在莒”典故,盛赞“契阔之故”,礼赞“而终之以不忘在莒之戒,亦朋友忠爱之义!”并发出“愿君终不忘在莒,乐时更赋《囚山篇》”的约定。这也是苏轼为日照,即当时的莒县留下的墨宝。

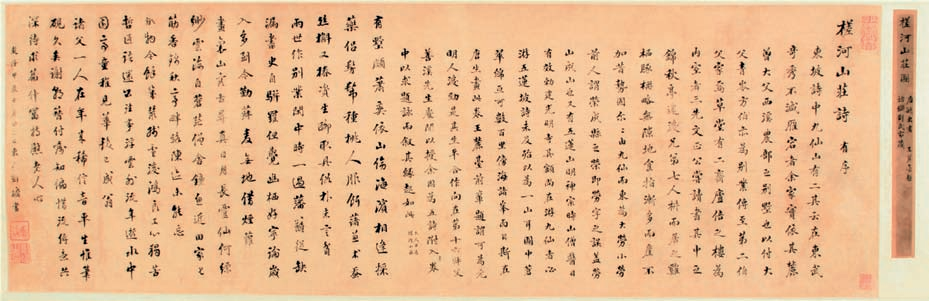

〇苏轼书《烟江叠嶂图》后局部

此后,在至儋州定稿的《东坡书传》中,苏轼再次引用这一典故,称:“文王出羑里之囚,天命自是始顺。周公记之,谓之羑若。犹管仲、鲍叔愿齐桓公不忘在莒时也。”

嘉祐六年(1061)八月十七日,经欧阳修推荐,26岁的苏轼与弟苏辙一起参加制科考试,献《进策》《进论》各二十五篇,系统提出了自己的革新主张。后来在黄州贬谪期间修订《论语说》中,他将贤良进卷之《既醉备五福论》作为对《论语》中“子夏为莒父宰,问政”时孔子“无欲速,无见小利。欲速则不达,见小利则大事不成。”的解读,进一步阐释自己“以其功兴而民劳,与之同劳,功成而民乐,与之同乐”的民本思想和执政理念。

在《艾子杂说》的40篇寓言中,有4篇是讲“外患之忧”的。其中在《白起伐莒》中,“艾子为莒守”,苏轼把虚拟人物艾子“任命”为莒县太守并开启反讽模式:听说白起将要带兵伐莒,莒县百姓恐慌不已,纷纷欲出城逃难。艾子召集百姓,安慰人们说:“你们先不要逃,白起很容易对付,况且他生性仁爱,之前在长平与赵军对战时兵不血刃而胜。”白起长平之战坑杀虏众四十万,他唯恐战士面对国破家亡而心痛,所以统统斩首,这是何等的“仁爱”,生怕兵刃沾血生锈变钝,所以直接坑杀活埋,真是“兵不血刃”。

“盐镇”以待:对经济民生,苏轼用心用情

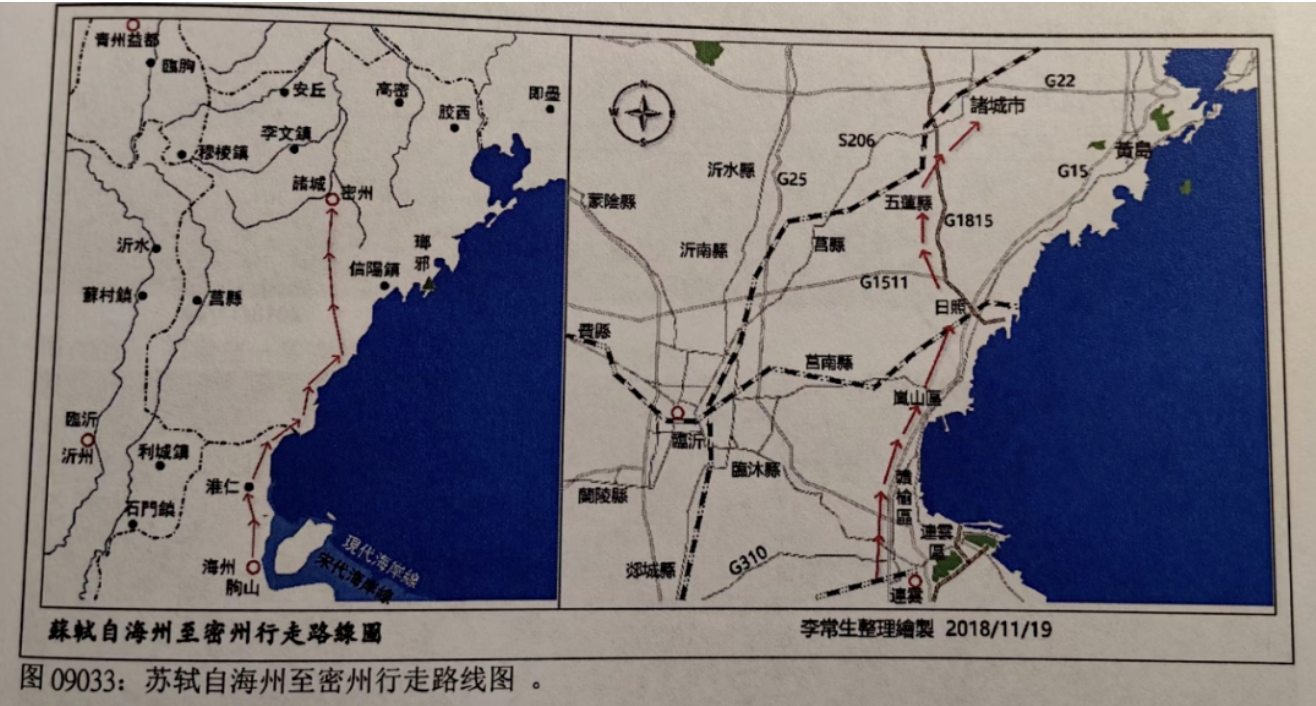

苏轼是在熙宁七年(1074)九月,自杭州通判任接令移任密州的,经金陵、扬州、常州,十一月十五日到达海州(今连云港),十一月下旬,自海州赴密州的濒海行中,在马背上作《沁园春》寄给弟弟子由,既让人感到“有笔头千字、胸中万卷;致君尧舜,此事何难”的政治抱负,也令人感受“孤馆灯青,野店鸡号”的萧瑟凄冷。笔者推断,此词很可能作于过江苏怀仁入鲁经日照岚山的那段时间。

苏轼到没到过日照?

答案是肯定的。要到达诸城治所赴任,必经日照无疑。看一下《山东省历史地图集(远古至清)村镇册》中北宋海州至诸城的局部地图一目了然。

地图中显示的涛雒镇就是密州著名的盐场和官道驿站。笔者认为,这应是苏轼上任的必经之地。关于苏轼入鲁山东后的行迹考,台湾学者李常生经实地考察认为:“苏轼自海州出发,多行沿海道路,或过今日照后往北行,循九仙山、五莲山向北行。据当地耆老言,五莲山北侧有一松月湖水库,水底原为一古驿道”如图⑾。

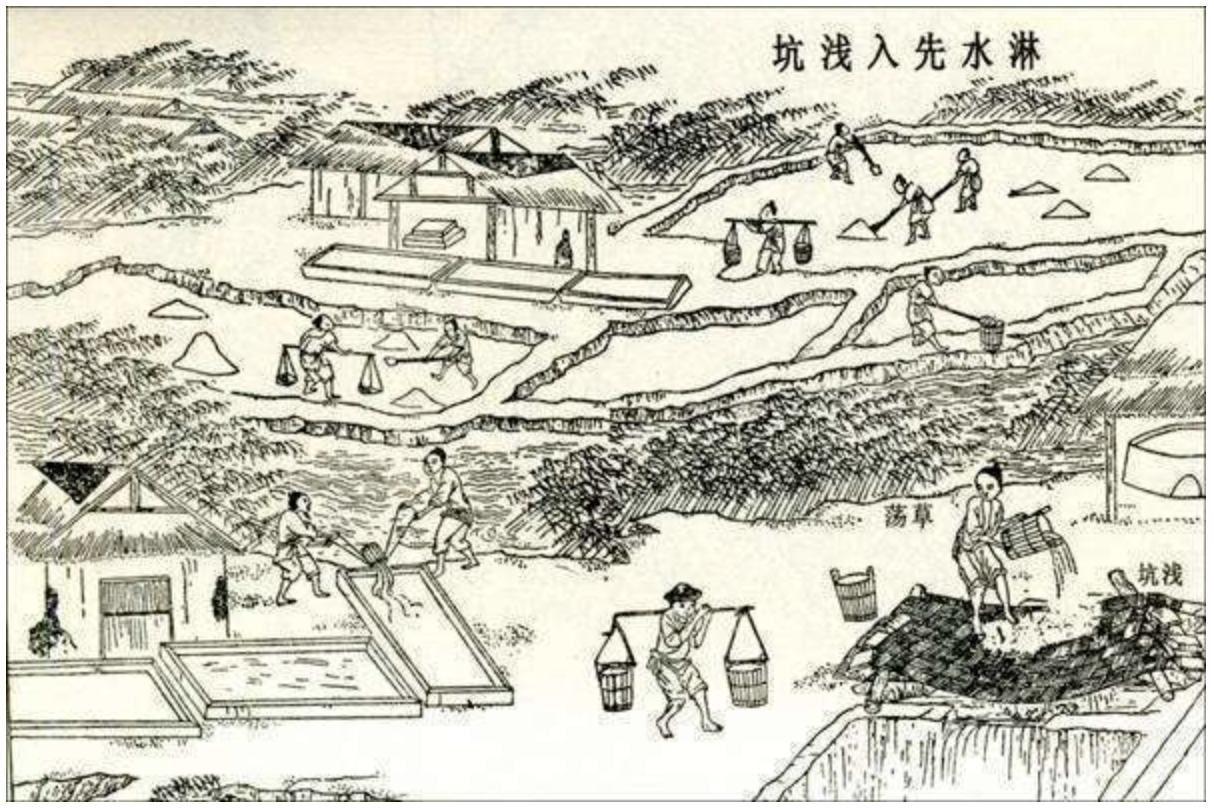

《宋史·食货志》记载山东食盐产地:京东路为密州涛洛场与登州四场,河北路为滨州四场:“其在京东曰密州涛洛场,一岁煮三万二千余石,以给本州及沂、潍州,唯登、莱州则通商,后增登州四场。”

〇今日涛雒

作为京东地区最大的海盐生产基地,涛雒必设盐监、盐场、盐务等管理机构。苏轼在《上韩丞相论灾伤手实书》中说:“轼在余杭时,见两浙之民以犯盐得罪者,一岁至万七千人而莫能止。”后因还在《山村五绝》中同情“迩来三月食无盐”的老翁而招致“乌台诗案”冤狱,作为自任杭州通判起就始终关注榷盐政策之弊的苏轼,不可能不路过涛雒并展开调研。事实上,苏轼是仆入辖区即边走边调研的,他于十二月三日到达诸城治所并旋即作《密州谢上表》,随后到郡二十几天,一分高质量的调研报告就呈送给丞相韩绛。在这份《上韩丞相论灾伤手实书》中,苏轼称:“自入境,见民以蒿蔓裹蝗虫而瘗之道左,累累相望者,二百余里。”考虑到一入山东“民物椎鲁,过客稀少”,由此推断,高质量的调研当自涛雒开始,而涛雒至诸城治所,恰好200余里路程!再看文中关于盐政的杭密比较:“轼在钱塘,每执笔断犯盐者,未尝不流涕也。自到京东,见官不卖盐,狱中无盐囚,道上无迁乡配流之民,私窃喜幸。近者复得漕檄,令相度所谓王伯瑜者欲变京东、河北盐法置市易盐务利害,不觉慨然太息也。”随后,他政治账、经济账一起算:“密州之盐,岁收税钱二千八百余万,为盐一百九十余万秤,此特一郡之数耳。所谓市易盐务者,度能尽买此乎?苟不能尽,民肯舍而不煎,煎而不私卖乎?顷者两浙之民,以盐得罪者,岁万七千人,终不能禁。京东之民,悍于两浙远甚,恐非独万七千人而已。纵使官能尽买,又须尽卖而后可,苟不能尽,其存者与粪土何异,其害又未可以一二言也。愿公救之于未行。若已行,其孰能已之?”

熙宁九年(1076)二月,他又专门与文彦博《上文侍中论榷盐书》,建议考虑密州实际,施行王政,给民生路,不要因“陕西、淮、浙既未能罢”就搞一刀切,“又欲使京东、河北随之”榷盐以官营,他动情比喻道:“此犹患风痹人曰,吾左臂既病矣,右臂何为独完,则以酒色伐之,可乎?”

石城开堂:对传灯布道,苏轼情有独钟

约在熙宁八年(1075)至熙宁九年(1076)间,苏轼给神宗皇帝上《密州请皋长老疏》。疏是古代文体的一种泛指,一般包括奏章、书信、佛教祈祷文、募化用的簿册,本文为奏疏。

“安化军据霍郎中、陈郎中、褚郎中、宋驾部、傅虞部、乔太傅及莒县百姓侯方等状,乞请沂州马鞍山福寿禅院长老惠皋住持本县石城院开堂说法者。

右伏以山东耆宿,言不足而道有余;胶西士民,信虽深而悟者少。当有达识,为开群迷。长老皋上人,德宇深醇,慧身清净。一瓶一钵,本来自在随缘;万水千山,所至皆非住处。愿体众心之切,毋辞数舍之遥。翻然肯来,慰此勤想。谨疏。”

〇摄影/朱立文

据《宋史·地理志五》:密州,开宝五年(972)升为安化军节度,胶西,亦指密州。疏是苏轼携褚士言(公弼)郎中、乔叙(禹功)太博等群僚,并以莒县百姓侯方等名义奏状,恳请上能批准“沂州马鞍山福寿禅院长老惠皋住持本县石城院开堂说法”。

这里透露了几个重要的信息:一是莒县建有石城院,这个禅院的名字与福寿等表意的禅院不同,故石城院极可能是在莒县一个叫石城的地方;二是既然住持人选需要向皇帝请示报告,说明整个禅院规格比较高;三是“勿辞数舍之遥”,说明石城禅院,离沂州(临沂)马鞍山福寿禅院不太远。

查顾祖禹撰《读史方舆纪要·卷三十五·山东六》:“夹仓镇,县南二十五里,有石城,置巡司于此。志云县西七十里有刘三公庄,萧梁时刘勰所居,旧置巡检司于此,洪武三年移于夹仓镇”。

查陈懋修纂《日照县志·卷五·秩官》:“……三皇岭巡检一员,洪武间移夹仓镇”。

以上两个记载结合来看,在刘三公庄置的巡检司就是三皇岭巡检司,治所其实是在刘三公庄西的三合(河)岭,县志记音三皇岭,石城院,很有可能就在加仓镇,距离巡检司不太远。

图片来源:新浪微博@貔虎窝儿

宋代的禅宗将新任住持拈香为皇帝祝寿、为地方官祝福、向师父报恩的完整礼仪纳入寺院开堂仪式程式。苏轼就曾在哲宗生日礼赞他作过七篇“兴龙节功德疏文”。《敕修百丈清规》“开堂祝寿”条规定:“古之开堂,朝命下,或差官敦请,或部使者,或郡县遣币礼请就某寺,或本寺官给钱料设斋开堂,各官自有请疏及茶汤等榜,见诸名公文集。近来开堂,多是各寺自备。”苏轼为地方官延请新住持开堂说法写过多篇“请疏”,这仅是其中之一。熙宁八年(1075)四月,为庆祝神宗皇帝四月十日生日,苏轼还写过一篇《同天节功德疏文》,供佛教道场诵扬。这两疏及石城院的关系,目前已不可考。

诸城学者郑和平认为,密州是北方佛教兴盛的地区。宋代以前,以在密州悟道的净土宗实际创始人善导大师为代表,重持戒苦修,而忽视名理参悟。用苏轼《密州请皋长老疏》中所说,就是“言不足而道有余”“信虽深而悟者少”。宋代以后,宗风稍稍活泼。至明清之际,达到极盛。清代山东四大禅寺,日照有其二:五莲山光明寺、九仙山侔云寺。名理透彻、个性通脱的苏轼是慧根甚深的佛学家,其于日照佛门禅喜,自有传灯之功。

鹤舞九仙:对生态自然,苏轼乐此不疲

熙宁七年(1074)十二月,到任不久的苏轼给吕惠卿写《密州到任谢执政启》,将密州称之为“带山负海,号为持节之邦。”隐隐表露密州辖莒县、胶西等的海洋特色,熙宁八年(1075)八月,苏轼修葺城北旧台,苏辙作赋,建议命名为“超然台”,在赋正文起笔处,苏辙以“东海之滨,日起所先”,更直白点出超然台与日照的方位及日初先照的自然特点,接下来的“岿高台之陵空兮,溢晨景之洁鲜”,尽显这一带天高气清湿润的气象生态。从此,以超然台为文化坐标,五莲的九仙山、马耳山被频繁写入苏公诗词。

东坡文化与齐鲁文化是双向奔赴的动态交互感知。苏轼很欣赏乡人盖公“贵清净而民自定”的黄老思想,经过一年多的治理,谷峰人和,夜不闭户,遂于熙宁九年正月开始在密州署衙东侧黄堂之北修建盖公堂。九仙山之于盖公堂亦大有关系。

“眈眈新堂作者谁,密州太守文章伯。太守高吟醉太白,年谷常丰无盗贼。三牛倒曳九仙木,大斤截落琅琊石……”毕仲游在《盖公堂歌》透露,修建盖公堂的木材,多取自离此七十里的九仙山,石材,多取自胶西琅琊。苏轼在《盖公堂记》中把九仙山和崂山相提并论,盛赞山中有很多高人隐士,曰:“胶西东并海,南放于九仙,北属之崂山,其中多瘾君子,可闻而不可见,可见而不可致,安知盖公布往来其间乎?吾何足以见之!”

苏轼应该多次去马耳山、九仙山。

从超然台侧的州府官衙出发,骑马过扶淇河,前行60里,见马耳山,子瞻曾“试扫北台看马耳”“浮云落日在马耳”诵之,登长城岭沿齐长城继续前行约10里,即到达九仙山,九仙山之五朵峰奇耸竞秀,迤逦数十里。

熙宁九年(1076)冬,是时,苏轼密州任期届满,已被旨将赴河中府任职,好友浙江乐清县令周邠寄来《雁荡山图》并诗,于是苏轼登高望远,作《次韵周邠寄<雁荡山图>二首》。

在第一首中,“二华行看雄陕右,九仙今已压京东”极其说明他此时此刻的心境,苏轼从来没有去过雁荡山,看着雁荡山的图画,站在九仙山上眺望云海,想着到任河中后再去登太华、少华二山,情不自禁在这句诗后自注道:“将赴河中,密迩太华。九仙在东武,奇秀不减雁荡也。”

苏轼游九仙山,当夜宿山上,信息藏在给周邠的第二首诗句中:“东海独来看日出”,也藏在相传苏轼留题九仙山的“留月”石刻中。

“岱以崇隆显,崂以幽窅显,莲以峭削显”。

九仙山“仙”在哪?

“仙”在独特自然环境。泰沂余脉与崂山支脉交汇于五莲,造就这里奇峰幽谷,步步生莲。这里离海很近,平地拔起的九仙、五莲山系像一道屏障将吹向内陆的海洋暖风阻挡,形成丰沛地形雨、云雾绕山峦、日出红胜火、晚霞金漫天的奇特盛景。

〇九仙胜境 景区供图

“仙”在独特人文生态。熙宁九年(1076)九月,苏轼登九仙山,在东南麓丁家楼子村西半山巨石之上,横书“白鹤楼”三字。在苏轼题名不远的一块巨石平台上,据9个凿空等遗迹考证,当建有一楼,苏轼榜书,很可能即为此楼题额。

〇朱德泉/摄

“鹤鸣于九皋,声闻于天”,君子翩翩,飞鸿雪泥,苏轼喜鹤,铭之寄兴,念飞去来兮。后清代明士丁惟宁慕苏归隐,建丁公石祠,竖摹“白鹤楼”于旁,并化鹤寄情,建仰止坊以景苏,家族繁衍并最终子孙三代接续写成第一奇书《金瓶梅》。白鹤楼毁于清代的“郯城大地震”,如今,这一区域巨石乱垒,已是独特地震遗址公园,而坡仙文化、金学文化交汇,“第一山”“奇峰不减雁荡”“饮马石”等石刻与“户部乡”“叩官镇”“槎河山庄”形成的名士遗存,给九仙自然之美铺染浓郁的人文底色。

〇丁超供图

〇丁超供图

景苏景行:对东坡文化,传承生生不息

熙宁九年(1076)九月的一个傍晚,即将离别密州的苏轼登上超然台,眺望马耳九仙山,恋恋不舍地以《江城子》抒怀:

“前瞻马耳九仙山。碧连天。晚云闲。城上高台、真个是超然。莫使匆匆云雨散,今夜里,月婵娟”。

想到月有悲欢离合,人事易变如鸥鹭聚散,惟愿大家不要忘记有位苏公曾经来过、付出过:

“小溪鸥鹭静联拳。去翩翩。点轻烟。人事凄凉、回首便他年。莫忘使君歌笑处,垂柳下,矮槐前”。

政声人去后,百姓闲谈时。百姓谁不爱好官?

在金代日照立县后,苏轼即被列入日照名宦,明代大士厉愿补祀名宦乡贤作记建祠,将文心雕龙的作者,日照籍文艺评论家刘勰和苏轼补录进十大名宦乡贤,苏轼位居第一,一句“迄今泽流下邑,海曲桑麻,百世安堵皆其遗爱”足见坡公政绩民心。厉愿还在日照城南建景苏台,作赞赋诗,与诸城超然台遥相呼应。

厉愿诗曰:“踵事成台接大苏,超然风味一时俱;当年独立纤筹策,此日多忿作远图……”

日照举子李天相作《景苏台》,诗曰:“海上谁高吊古台,层楼聘望思悠哉。青徐叠嶂空排出,吴楚狐帆带雨来。报国有心思屈贾,裁诗无力愧邹枚。折冲喜得刘公干,潦倒何妨浊酒杯。”

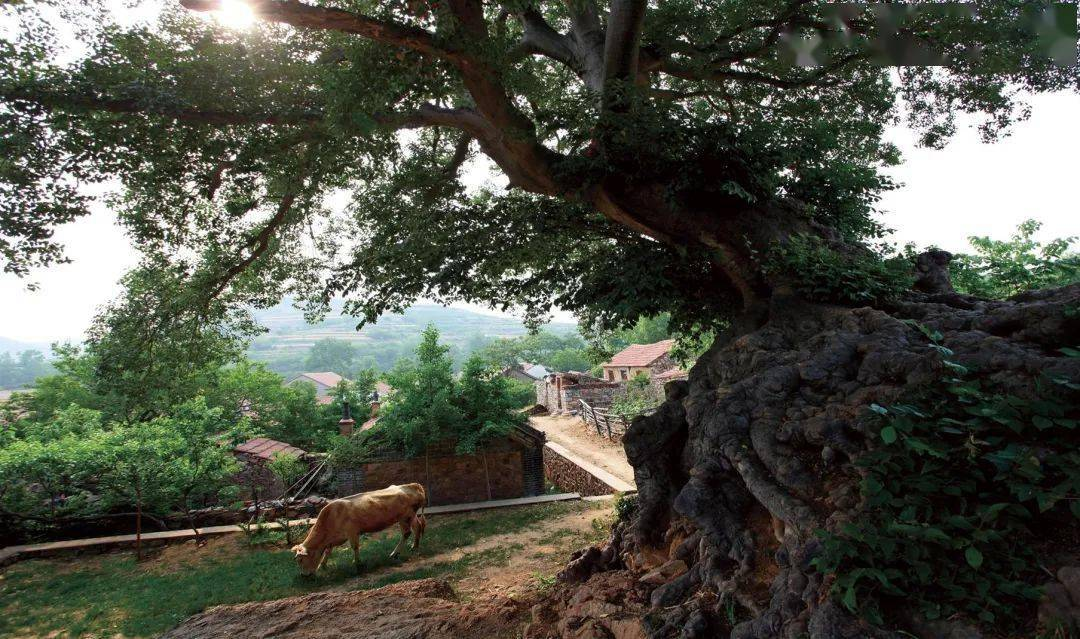

〇槎河山庄,400年古树下黄牛悠然

清代宰相刘墉家族也是景苏一族,他们被九仙盛景、东坡游踪深深吸引,遂在五莲建别业“槎河山庄”,并请名画家唐岱作画,一时王公巨卿争相题咏,此画并题诗跋,已成山东省博物馆镇馆之宝。

〇唐岱《槎河山庄图》局部

刘墉在题诗并序起首即开宗明义:“东坡诗中九仙山有二,其云在东武奇秀不减雁荡者,余家实依其麓……”

〇刘墉题《槎河山庄诗有序》

载于康熙《日照县志》里一首《苏文忠公赞》,实为勾勒苏轼与日照的最好写照。赞曰:

维此哲人,百代之望。忠言伟伦,建白岩廊。放浪古密,衮衣东方。弹丸海曲,沛泽同长。超然远兴,遗爱甘棠。下里仿佛,沐浴余芳。山峰出没,海波不扬。千载如故,风韵欲彰。

是的,千载如故,风韵欲彰。

如今的九仙山,情侣峰已成为年轻恋人浪漫情感峰,云遮霞蔚中,眷侣如神仙打卡九仙,复去海边拍婚纱,领略蔚蓝色浪漫,已成婚庆产业海誓山盟新时尚。

〇海誓山盟 邹慧/摄

如今的日照沿海,也不再是煮海卤盐,长达28公里的日照阳光海岸绿道通达五莲,骑行者在“海鸥与山莺齐飞,山海共长天一色中”体验运动休闲,不亦乐乎。

〇阳光海岸绿道 李玉涛/摄

〇丁超供图

〇站在白鹤楼遗迹石台远望丁家楼子村,前方五莲山、九仙山雾隐群峦。朱德泉摄。

〇村里东坡饭店前,身着汉服的女孩绽放如花笑容。朱德泉摄

如今的五莲,正以东坡文化加力赋能文旅深度融合。文化学者、县政协科教文史委主任李本亭说,九仙山下白鹤楼遗址,凝聚着苏轼故事;丁公石祠所在地丁家楼子村,蕴藏着文化密码。这是历史留给五莲的宝贵遗产,“让遗产变资产,生态变生意,我们有这个文化自信和行动自觉!”

如今的丁家楼子村,丁氏传人、年轻村支书丁超以抖音直播新农具,带领全村继续吃文化饭、生态饭,“留月”月饼、东坡酒、农家美食吸引力越来越大,九仙美景中,乡村振兴的火热实践正不断破圈出彩……